賃貸オーナー必見!固定資産税の計算方法と節税対策

賃貸経営を成功させるためには、様々な要素を考慮する必要があります。

その中でも、賃貸オーナーにとって大きな負担となるのが固定資産税です。

適切な計算方法を理解し、軽減措置や節税対策を講じることで、経営の安定性を高めることが可能です。

今回は、賃貸オーナーが負担する固定資産税の計算方法について、分かりやすく解説します。

軽減措置や節税対策についても触れ、賃貸経営における税金対策の一助となれば幸いです。

賃貸オーナー 固定資産税 計算方法と軽減措置の基礎知識

固定資産税とは何か

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している個人や法人に課税される地方税です。

土地と建物はそれぞれ別々に評価され、税額が計算されます。

納付は通常、年4回に分けて行われます。

固定資産税は、土地や建物の評価額に基づいて算出されるため、物件の所在地や規模によって税額は大きく異なります。

固定資産税の計算の基本式

固定資産税の計算の基本式は、以下の通りです。

固定資産税額 = 課税標準額 × 標準税率(1.4%)

この式において、「課税標準額」は、固定資産税評価額を基に算出されます。

土地と建物では、課税標準額の算出方法が異なります。

土地の場合は、用途や地価など様々な要素を考慮して評価額が決定され、そこから一定の割合を乗じて課税標準額が算出されます。

一方、建物の場合は、固定資産税評価額がそのまま課税標準額となります。

土地と建物の評価額算出方法

土地の評価額は、主に公示地価や路線価などを参考に算出されます。

公示地価は国が毎年公表する標準地の価格であり、路線価は主要な道路に接する土地の価格です。

これらの価格を基に、個々の土地の特性を考慮して評価額が決定されます。

建物の評価額は、主に再建築価格方式を用いて算出されます。

これは、建物を現在の価格で建て直すのに必要な費用を基に、経年劣化などを考慮して算出する方法です。

建物の構造、築年数、規模などが評価額に影響を与えます。

小規模住宅用地等の軽減措置

土地に住宅を建てた場合、その土地の一部については「小規模住宅用地」として、固定資産税の軽減措置が適用される場合があります。

小規模住宅用地とは、住宅1戸につき200㎡までの部分を指し、この部分の課税標準額は、固定資産税評価額の1/6に軽減されます。

200㎡を超える部分は、一般住宅用地として扱われ、課税標準額は固定資産税評価額の1/3に軽減されます。

賃貸物件の場合、戸数が多いほど軽減される面積も広がります。

新築住宅の減額措置

新築住宅については、一定の条件を満たす場合、建物の固定資産税が軽減されます。

具体的には、住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の半分以上であり、居住部分の床面積が一定の範囲内である必要があります。

軽減される期間は、住宅の種類や構造によって異なります。

戸建て住宅の場合は3年間、マンションの場合は5年間、長期優良住宅などの場合は7年間軽減されるケースもあります。

軽減率は、通常は1/2です。

賃貸物件における固定資産税の計算例

一戸建て賃貸の計算例

一戸建て賃貸の場合、土地と建物の固定資産税評価額をそれぞれ算出し、上記の計算式を用いて税額を計算します。

例えば、土地の評価額が500万円、建物の評価額が1000万円の場合、土地の課税標準額は、土地の評価額に一定の割合を乗じて算出します。

この割合は、土地の利用状況などによって異なります。

建物の課税標準額は1000万円です。

それぞれの課税標準額に標準税率1.4%を乗じて、土地と建物の固定資産税額を算出します。

アパート・マンション賃貸の計算例

アパート・マンション賃貸の場合も、土地と建物の固定資産税評価額をそれぞれ算出し、上記の計算式を用いて税額を計算します。

ただし、土地については、小規模住宅用地等の軽減措置が適用される可能性があります。

また、建物についても、新築住宅の減額措置が適用される場合があります。

これらの軽減措置を考慮して、最終的な税額を算出します。

戸数が多いほど、土地の軽減措置の恩恵は大きくなります。

更地と比較した固定資産税の負担

更地の状態と、住宅を建てた状態を比較すると、固定資産税の負担が大きく異なることが分かります。

更地の場合は、土地の評価額に標準税率を乗じて税額が算出されます。

一方、住宅を建てた場合は、小規模住宅用地等の軽減措置が適用されるため、税額が大幅に軽減されます。

賃貸経営においては、土地を有効活用することで固定資産税の負担を軽減できます。

固定資産税以外の税金と節税対策

個人事業税

賃貸経営が事業規模に達している場合、個人事業税が課税されます。

これは、事業所得から一定の控除額を差し引いた金額に税率を乗じて算出されます。

所得税・住民税

賃貸経営による収入は、不動産所得として所得税と住民税の計算対象となります。

不動産所得は、給与所得などの他の所得と合算して税額が計算されるため、他の所得が少ないほど税負担は軽くなります。

また、経費を適切に計上することで、課税所得を減らし、税負担を軽減できます。

消費税

賃貸経営においては、家賃収入に消費税がかかるケースと、かからないケースがあります。

居住用住宅の家賃には消費税はかかりません。

一方、事務所や店舗、月極駐車場などの非居住用物件の家賃には消費税がかかります。

経費の適切な計上

賃貸経営においては、経費を適切に計上することが節税に繋がります。

固定資産税、保険料、修繕費、管理費、ローンの利息など、賃貸経営に関連する費用は、経費として計上できます。

経費の計上漏れがないよう、正確な記録を保持することが重要です。

青色申告の活用

青色申告を選択することで、最大65万円の特別控除を受けることができます。

これは、白色申告にはない大きな節税メリットです。

ただし、青色申告には、帳簿の記帳など、白色申告よりも厳格な手続きが求められます。

その他節税ポイント

その他、節税対策として、減価償却費の適切な計上、損益通算の活用なども有効です。

減価償却費は、建物の取得費用を一定期間にわたって償却していく費用であり、経費として計上できます。

損益通算は、不動産所得が赤字の場合、他の所得と相殺することができる制度です。

まとめ

今回は、賃貸オーナーが負担する固定資産税の計算方法、軽減措置、節税対策について解説しました。

固定資産税は、土地と建物の評価額に基づいて計算され、課税標準額に標準税率1.4%を乗じて算出されます。

土地には小規模住宅用地等の軽減措置、建物には新築住宅の減額措置が適用される場合があります。

これらの軽減措置を適切に活用することで、税負担を軽減できます。

さらに、個人事業税、所得税、住民税、消費税など、賃貸経営に関連する他の税金についても理解し、経費の適切な計上や青色申告の活用など、節税対策を積極的に行うことで、賃貸経営の安定性を高めることが可能です。

更地と比較して、賃貸物件は固定資産税の負担を大幅に軽減できる点も重要なポイントです。

これらの情報を参考に、自身の賃貸経営における税金対策に役立ててください。

□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □

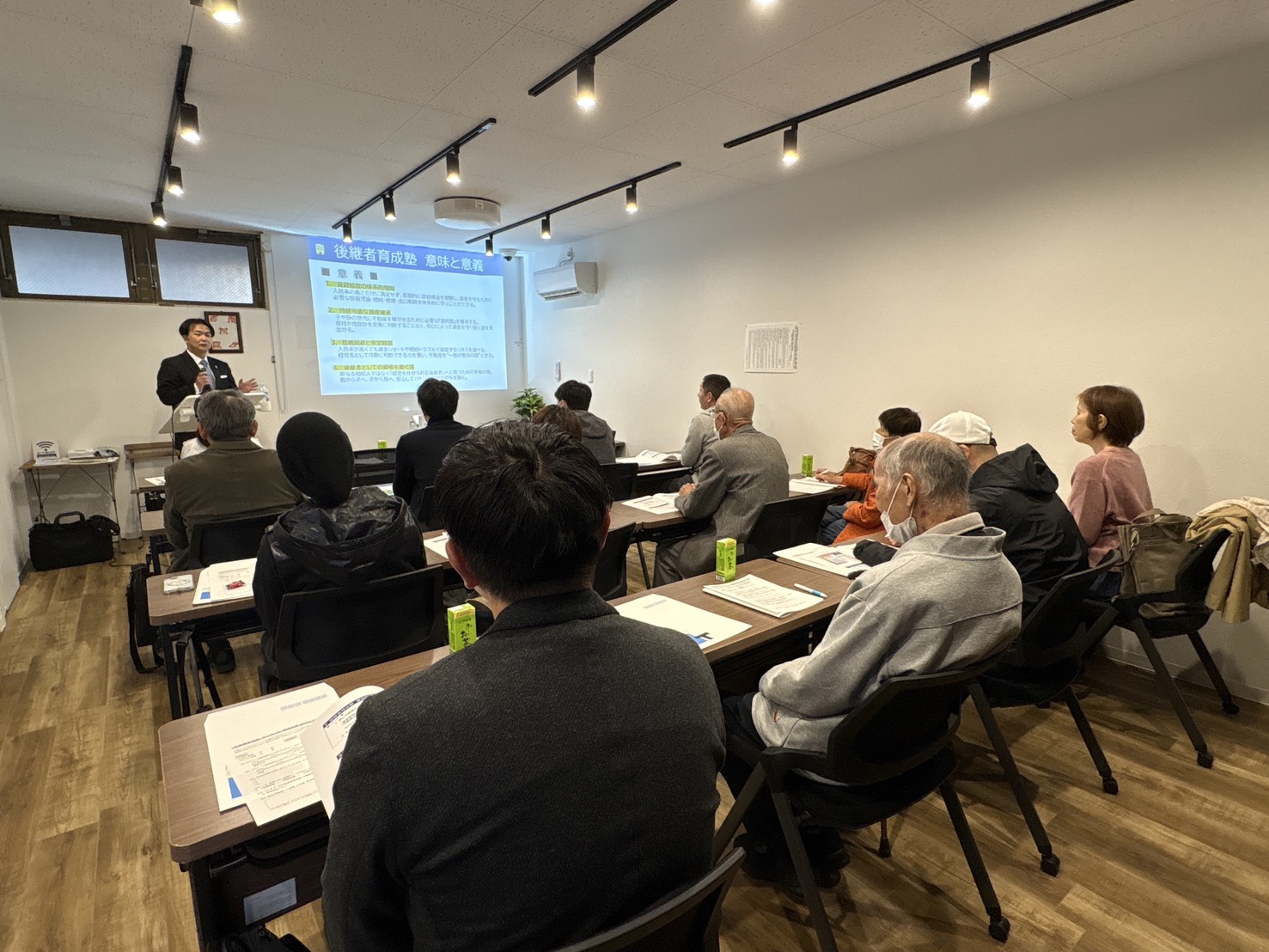

入居者様への対応・空室対策・資産運用・節税対策などの不動産管理の

プロがそろった不動産屋さん

アパマンショップ三口新町店 高山不動産

にお任せください!

TEL:076-264-8686

◇不動産管理サービスページへ移動◇

mail: mitsukuchishinmachi@apamanshop-fc.com

□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □

※こちらは2025年4月29日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。