賃貸オーナー向け地震保険とは?補償内容と加入のポイント

地震はいつ、どこで発生するか予測できません。

賃貸経営において、地震による損害は大きなリスクとなります。

建物だけでなく、家賃収入の減収も大きな打撃となります。

そのため、地震への備えは賃貸オーナーにとって非常に重要です。

今回は、賃貸オーナーが地震保険に加入する際の疑問点を解消し、的確な判断を支援する情報を提供します。

地震保険の基礎知識から、メリット・デメリット、保険料の算出方法、割引制度、加入時の注意点、地震発生後の対応までを網羅的に解説します。

賃貸オーナーが加入する地震保険の基礎知識

地震保険とは何か

地震保険は、地震、噴火、津波などによって建物や家財が損害を受けた場合に、その損害を補償する保険です。

しかし、地震保険は単独で加入できる保険ではなく、火災保険に付帯して加入する必要があります。

多くの賃貸オーナーはアパートローンの借り入れ条件として火災保険に加入しているため、地震保険の追加は比較的容易です。

地震保険の加入率は依然として高くない状況ですが、地震大国である日本において、賃貸経営におけるリスク軽減策として非常に重要な役割を果たします。

地震保険の補償範囲

地震保険の補償範囲は、地震、噴火、津波による建物の損壊や家財の損害です。

地震による火災も補償対象となります。

ただし、地震発生から10日以上経過後に発生した損害は補償対象外となる場合が多いです。

また、門や塀などの建物付属設備の損壊は、建物本体への被害がなければ補償されない場合もあります。

家財については、避難中に発生した盗難被害なども補償対象外となる点に注意が必要です。

地震保険の補償金額

地震保険の補償金額は、加入している火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定します。

建物の補償金額の上限は5,000万円、家財は1,000万円と定められています。

損害の程度によって、全損(100%)、大半損(60%)、小半損(30%)、一部損(5%)と補償割合が異なります。

ただし、補償金額は建物の時価を上限とするため、必ずしも建物の完全な復旧費用をカバーできるとは限りません。

地震保険料の算出方法

地震保険料は、建物の構造、所在地、保険金額、保険期間によって算出されます。

鉄骨・コンクリート造の建物は木造建物に比べて保険料が安くなる傾向があります。

また、所在地によって料率が異なり、地震リスクの高い地域は保険料が高くなります。

保険期間は1年契約が一般的ですが、2~5年の長期契約を結ぶことで割引が適用され、保険料を抑えることができます。

賃貸オーナーが地震保険に加入するメリットとデメリット

加入するメリット

地震保険に加入する最大のメリットは、地震による損害を補償してくれることです。

地震で建物が損壊した場合、修繕費用は多額になる可能性があり、家賃収入の減少も伴うため、経営に大きな打撃を与えます。

地震保険は、こうした経済的リスクを軽減する効果があります。

また、保険金は建物の修繕費用だけでなく、住宅ローンの返済や仮住まい費用などにも充当できます。

さらに、地震保険料は確定申告の際に経費として計上できるため、節税効果も期待できます。

加入するデメリット

地震保険に加入するデメリットとしては、保険料の負担があります。

保険料は掛け捨てのため、保険金を受け取らない限りは費用として支出され続けます。

また、地震保険の補償金額には上限があり、建物の全壊や大規模な損壊の場合、保険金だけでは修繕費用を賄えない可能性もあります。

さらに、地震保険は火災保険に付帯して加入する必要があるため、火災保険料も合わせて支払う必要があります。

メリットとデメリットの比較検討

地震保険のメリットとデメリットを比較検討する際には、地震リスクと経済的負担のバランスを考慮する必要があります。

地震リスクの高い地域や、老朽化した建物などを所有している場合は、地震保険に加入するメリットが大きくなります。

一方、地震リスクが低い地域や、比較的新しい耐震性の高い建物を所有している場合は、保険料の負担と補償内容を慎重に検討する必要があります。

賃貸オーナーが地震保険に加入する際の注意点

割引制度の活用

地震保険には、長期契約割引、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引など、保険料を割引する制度があります。

これらの制度をうまく活用することで、保険料を大幅に削減できます。

特に、耐震性が高い建物や免震構造の建物は、高い割引率が適用される可能性が高いです。

火災保険との連携

地震保険は火災保険に付帯して加入する必要があるため、火災保険の内容も重要です。

火災保険の保険金額は、地震保険の保険金額の上限に影響を与えるため、適切な保険金額を設定する必要があります。

また、火災保険には、地震による火災を補償する特約が付いている場合もあります。

地震発生後の対応

地震発生後は、まず人命の安全確認を最優先に行い、その後、建物の被害状況を写真や動画で記録します。

保険金請求には、被害状況を証明する資料が必要となるため、詳細な記録を残しておくことが重要です。

保険会社への連絡も迅速に行い、保険金請求の手続きを進める必要があります。

保険会社選びのポイント

地震保険の補償内容や保険料は、保険会社によって変わりません。

しかし、保険会社によっては、地震発生後の対応や保険金請求の手続きの迅速さなどが異なる場合があります。

そのため、保険会社の評判やサービス内容などを比較検討し、自分に合った保険会社を選ぶことが重要です。

まとめ

賃貸オーナーにとって、地震保険は経営におけるリスク軽減に不可欠な保険です。

地震保険に加入することで、地震による建物の損壊や家賃収入の減少といった経済的リスクを軽減できます。

しかし、保険料の負担や補償金額の上限など、デメリットも存在します。

加入を検討する際には、建物の構造、所在地、地震リスク、経済的負担などを総合的に考慮し、メリットとデメリットを比較検討することが重要です。

さらに、割引制度の活用や火災保険との連携、地震発生後の対応についても理解しておくことが大切です。

この記事が、賃貸オーナーの皆様の地震保険加入に関する判断の一助となれば幸いです。

□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □

入居者様への対応・空室対策・資産運用・節税対策などの不動産管理の

プロがそろった不動産屋さん

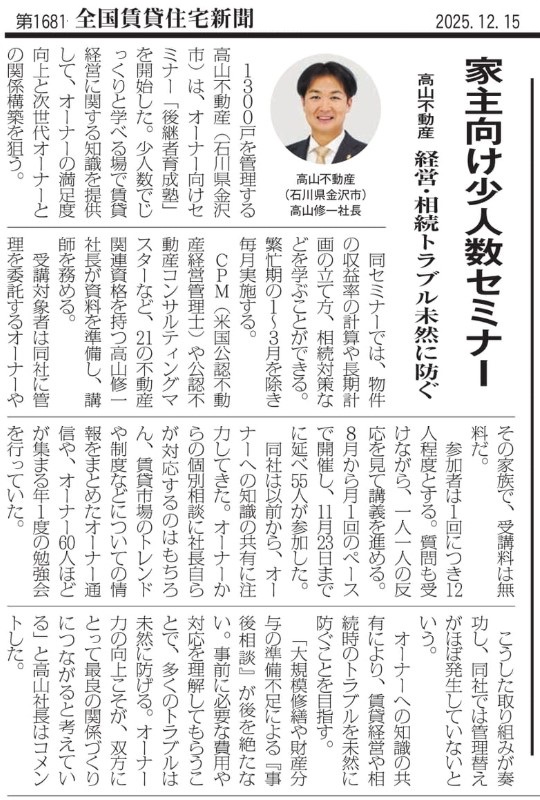

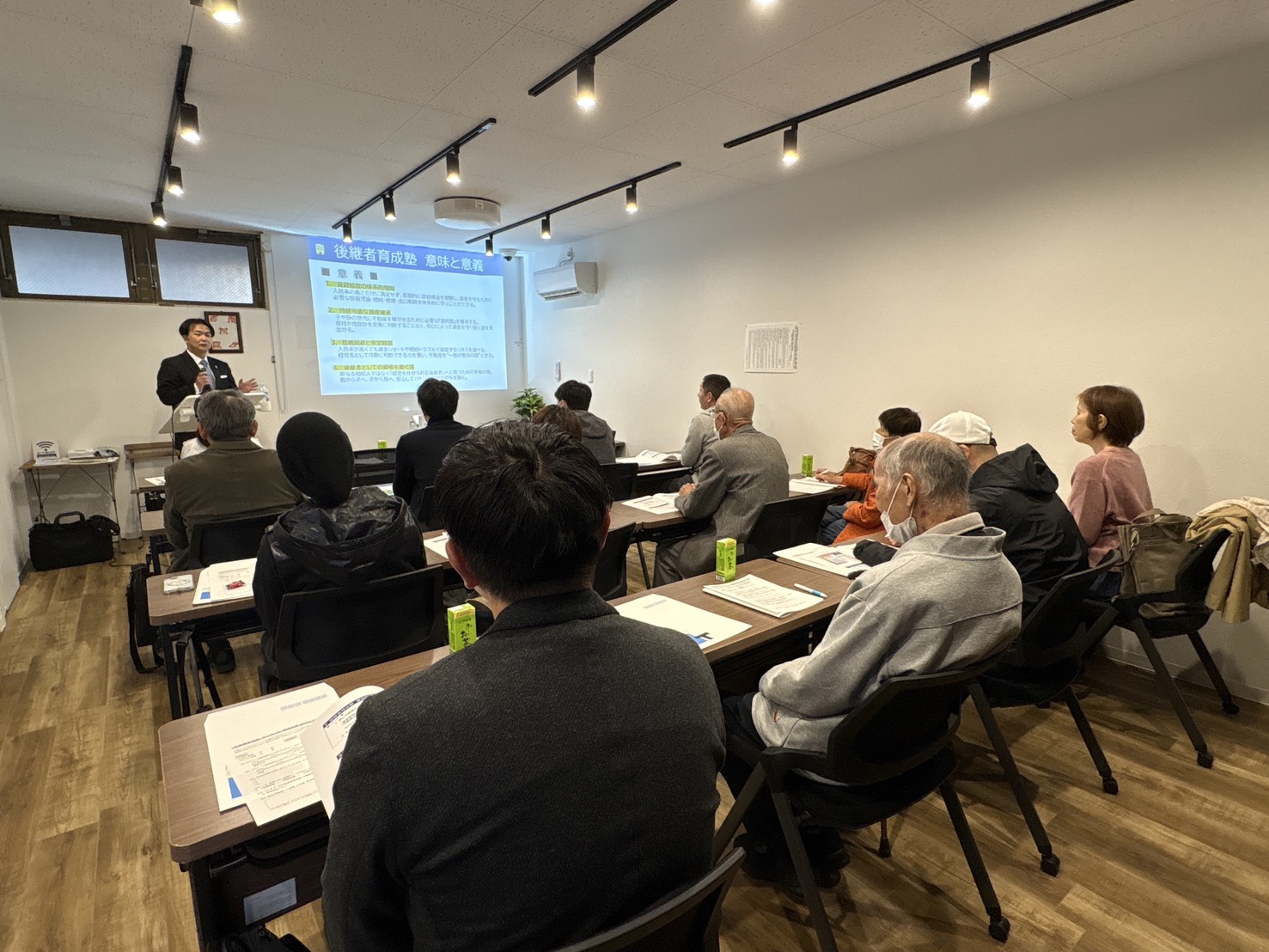

アパマンショップ三口新町店 高山不動産

にお任せください!

TEL:076-264-8686

◇不動産管理サービスページへ移動◇

mail: mitsukuchishinmachi@apamanshop-fc.com

□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □

※こちらは2025年3月31日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。