賃貸オーナーの相続対策!相続時精算課税制度のメリット・デメリットとは?

「相続時精算課税制度」

この言葉を耳にしたことがあるでしょうか?

相続対策を考える上で、重要な制度の一つですが、複雑な仕組みゆえに理解に苦しむ方も多いのではないでしょうか。

特に、賃貸不動産を所有する方は、相続時精算課税制度の活用方法について、より具体的な知識が必要となります。

今回は、相続時精算課税制度の概要から、賃貸不動産経営における具体的な活用方法、手続き方法、注意点までを解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

相続時精算課税制度とは何か?賃貸オーナーへの影響

制度の概要と暦年課税との違い

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子供や孫への生前贈与において、贈与税を軽減する制度です。

2024年1月からの改正により、年間110万円までは贈与税がかからない基礎控除が導入されました。

2500万円の特別控除と合わせて、最大2500万円+年間110万円の贈与を税金なしで受け取ることが可能になりました。

暦年課税制度との違いは、課税のタイミングです。

暦年課税制度では、贈与された年に贈与税が課税されます。

一方、相続時精算課税制度では、贈与者は贈与税を一旦支払いますが、贈与者が亡くなった際に、その贈与財産を相続財産に加算し、すでに支払った贈与税を差し引いて相続税を計算します。

つまり、相続時精算課税制度は、相続税と贈与税の両方を考慮した上で、より税負担を軽減できる可能性のある制度です。

賃貸オーナーにとって、この制度を理解することは、相続対策において非常に重要になります。

2024年1月改正による変更点と賃貸オーナーへのメリット

2024年1月からの改正で最も大きな変更点は、年間110万円の基礎控除の導入です。

これにより、少額の贈与においては贈与税の申告が不要になり、手続きが簡素化されました。

賃貸オーナーにとって、この基礎控除は、毎年少額ずつ相続対策を進める上で大きなメリットとなります。

例えば、老朽化した物件を少しずつ子供に贈与し、リフォーム費用を負担してもらうといった活用方法が考えられます。

また、相続時精算課税制度を利用することで、相続税の評価額を贈与時で固定できるため、不動産価格の上昇リスクを軽減できる可能性があります。

賃貸不動産を相続時精算課税制度で贈与する際の注意点

賃貸不動産を贈与する際には、いくつかの注意点があります。

まず、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻ることができません。

そのため、将来の相続税額を予測し、慎重に選択する必要があります。

また、相続時精算課税制度で贈与された土地は、小規模宅地等の特例の適用を受けられない場合があります。

この特例は、相続税額を軽減する上で重要な役割を果たすため、適用できないことは大きなデメリットとなる可能性があります。

さらに、贈与契約の内容、不動産の評価額、税務署への申告手続きなど、専門的な知識が必要となるため、税理士への相談が不可欠です。

相続時精算課税制度を活用した賃貸不動産の相続対策

賃貸不動産贈与のメリットとデメリット

賃貸不動産を贈与するメリットは、相続税の節税、相続争いの予防、生前からの経営承継などが挙げられます。

相続税の節税効果は、贈与時の価格で評価されるため、将来的な価格上昇リスクを回避できる可能性がある点にあります。

また、生前贈与することで、相続発生時の相続争いを予防する効果も期待できます。

さらに、子供に経営を承継することで、スムーズな事業承継を実現できます。

一方、デメリットとしては、贈与税の負担、贈与後の管理運営、贈与後の税務上のリスクなどが挙げられます。

贈与税は、年間110万円の基礎控除と2500万円の特別控除を超えた部分に対して課税されます。

また、贈与後の管理運営は、贈与者と受贈者間でしっかりとした合意が必要となります。

さらに、税務上のリスクを軽減するためには、税理士などの専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。

相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例の関係

小規模宅地等の特例は、相続税の評価額を減額する制度です。

しかし、相続時精算課税制度を利用して贈与された土地は、この特例の適用を受けられない場合があります。

そのため、相続時精算課税制度を利用するかどうかは、土地の評価額や相続税額全体を考慮して判断する必要があります。

小規模宅地等の特例を活用できるかどうかは、土地の状況や相続人の状況などによって大きく変わるため、専門家のアドバイスが重要です。

具体的な活用事例と税理士への相談

例えば、複数の賃貸物件を所有するオーナーが、将来の相続を見据えて、毎年数件ずつ子供に贈与していくケースが考えられます。

この場合、年間110万円の基礎控除を活用することで、贈与税の負担を最小限に抑えながら、相続対策を進めることができます。

しかし、最適な贈与計画を立てるためには、相続税額の試算、贈与契約の内容、税務上のリスクなどを考慮する必要があります。

そのため、税理士に相談し、個々の状況に合わせた最適な相続対策を検討することが重要です。

相続時精算課税制度の手続きと必要な書類

相続時精算課税選択届出書等の提出方法

相続時精算課税制度を利用するには、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。

この届出書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

また、贈与額が年間110万円を超える場合は、贈与税の申告書も同時に提出する必要があります。

提出方法は、窓口への直接提出、郵送、e-Taxによる電子申告などがあります。

贈与税の申告と必要な書類

贈与税の申告には、贈与税の申告書、相続時精算課税選択届出書、受贈者の戸籍謄本(または抄本)などの書類が必要です。

申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

申告書の記載事項は複雑なため、誤りがないよう注意深く記入する必要があります。

また、必要書類を漏れなく準備することも重要です。

手続きにおける注意点とよくある質問

手続きにおいては、期限を守ることが非常に重要です。

期限を過ぎると、相続時精算課税制度の適用を受けられなくなります。

また、贈与財産の評価額についても、正確な評価を行う必要があります。

評価額が過大または過小になると、税負担に影響を与える可能性があります。

不明な点や不安な点があれば、早めの相談をお勧めします。

まとめ

今回は、相続時精算課税制度の概要、2024年1月からの改正点、賃貸不動産経営における活用方法、手続き方法、注意点などを解説しました。

年間110万円の基礎控除の導入により、少額の贈与における手続きが簡素化され、賃貸オーナーにとって相続対策を進めやすくなりました。

しかし、相続時精算課税制度は複雑な制度であるため、専門家である税理士に相談し、個々の状況に合わせた最適な相続対策を検討することが重要です。

特に賃貸不動産の相続対策においては、小規模宅地等の特例との関係や、贈与後の管理運営、税務上のリスクなどを考慮する必要があります。

本記事が、賃貸オーナーの方々の相続対策の一助となれば幸いです。

□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □

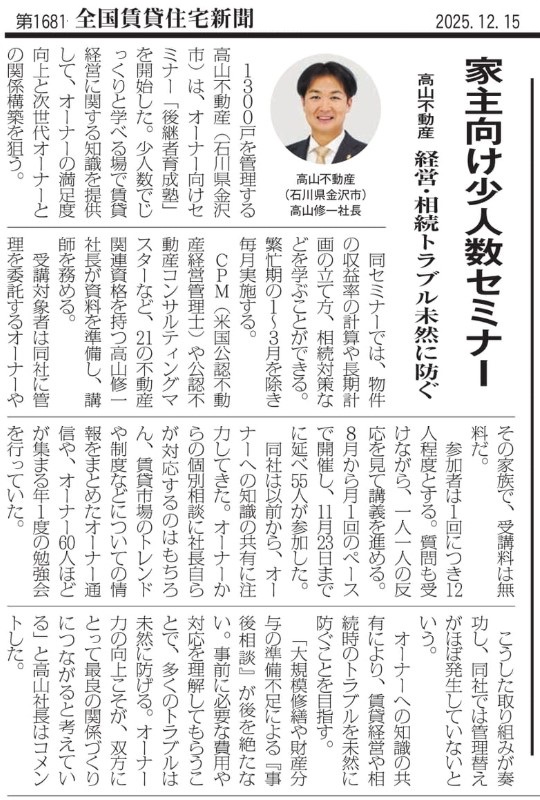

入居者様への対応・空室対策・資産運用・節税対策などの不動産管理の

プロがそろった不動産屋さん

アパマンショップ三口新町店 高山不動産

にお任せください!

TEL:076-264-8686

◇不動産管理サービスページへ移動◇

mail: mitsukuchishinmachi@apamanshop-fc.com

□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □